\" le temps est déréglé \", \" c'est exceptionnel \", \" on n'a jamais vu ça \" ... voici quelques expressions qui sont revenues de nombreuses fois ces derniers jours. La Bretagne à l'image de la France traverse une période avec des intempéries en ce moment, les prévisionnistes de Météo Bretagne décident de vous expliquer précisément ce qu'il se passe, si cette situation est normale pour la saison et si il y a un lien de cause à effet avec le réchauffement climatique.

Un canal d'air chaud et une goutte froide

\" Le temps change trois fois par jour en Bretagne \", cette vérité semble aujourd'hui un peu égarée tant les conditions sont stables à une échelle globale. Il ne faut pas oublier que la Bretagne tire son épingle du jeu à l'échelle française pour le mois de mai. En effet, notre région est celle qui a récolté l'ensoleillement le plus généreux et plus de la moitié des stations régionales de mesure récoltaient un ensoleillement jamais vu il y a quelques jours lorsque le bilan du mois de mai était effectué. Néanmoins si à l'échelle régionale, la Bretagne semble s'en être tirée, à une échelle plus globale la situation est la même depuis plusieurs semaines maintenant. Et il faut se l'avouer le caractère insulaire a permis au mois de mai à la Bretagne d'échapper aux nuages venus du continent. Car en effet depuis plusieurs semaines, c'est un flux continental qui à l’origine d'un interminable conflit de masses d'air entre différents centres d'action qui se maintiennent chacun à leur place. En effet, une goutte froide reste toujours présente sur la Péninsule Ibérique. Elle génère du mauvais temps durable chez nos voisins Marocains, Espagnols ou Portugais mais ce n'est pas tout. Un anticyclone domine les régions de l'Europe Centrale. Entre cette goutte froide et cet anticyclone, un canal d'air chaud remonte de manière constante. Ce canal s'étend sur des milliers de kilomètres entre la Grèce et la Turquie et jusqu'au Groenland. En Islande et sur la façade ouest du Groenland, les températures sont en ce moment même supérieures à 20°C les après-midi.

Voilà, la situation qui prédomine sur l'Europe depuis maintenant plusieurs semaines. Revenons à l'échelle de la France. Notre pays est placé en ce moment même au cœur d'un conflit de masses d'air entre cette goutte froide qui apporte de l'air froid en altitude et ce canal d'air chaud qui alimente la formation des nuages et donc des orages. Ce conflit de masse d'air se matérialise par des orages.

Le cumulonimbus, de quoi s'agit-il ?

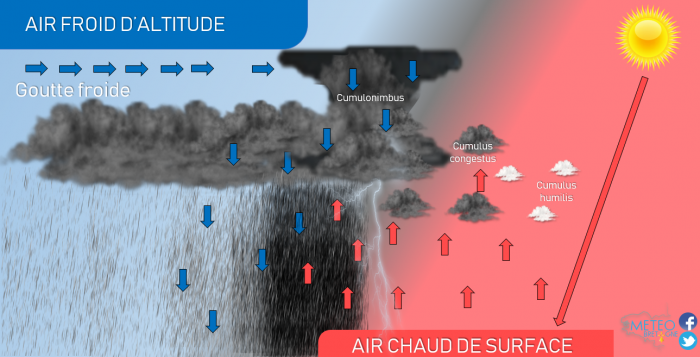

Comme vous le voyez sur le schéma ci-dessous, le cumulonimbus est un nuage d'envergure qui à nos latitudes peut monter jusqu'à près de 12 km d'altitude. Près de l'équateur le cumulonimbus peut s'élever encore plus haut. C'est ce nuage qui génère des orages et les précipitations qui sont associées à ces orages. Pour que le cumulonimbus prenne forme il faut des ingrédients bien précis et notamment ce fameux conflit de deux masses d'air radicalement différentes. On parle souvent de cumulus de beau temps et pourtant ce sont ces mêmes cumulus qui évoluent jusqu'au cumulonimbus contrairement aux idées reçues. En effet, l'air chaud de surface alimenté par une masse d'air douce et les rayons du soleil va permettre à la température d'augmenter. Il faut savoir également que l'air chaud est moins dense que l'air froid, ce qui lui permet de s'élever en altitude. En s'élevant, cet air chaud va permettre également au nuage se former puisqu'il va rencontrer de l'air plus froid. Ainsi en rencontrant une masse d'air froid en altitude, le nuage va se développer par un processus de convection et ainsi passer par plusieurs stades. D'abord, le cumulus fractus, le cumulus humilis, le cumulus médiocris, le cumulus congestus et enfin le cumulonimbus. L'air chaud va s'élever jusqu'à la couche de tropopause avant de s'étendre latéralement, c'est cet aspect qui va donner une forme d'enclume au nuage. L'air froid plus lourd va descendre et ce conflit perpétuel va nourrir le nuage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les avions sont particulièrement attentifs à éviter ces nuages. Les mouvements d'air sont particulièrement dangereux pour les appareils. Ces nuages d'orage stockent d'énormes quantités d'eau matérialisées par des précipitations souvent abondantes au sol.

L'orage un phénomène local, amplifié par le manque de flux

Les orages restent des phénomènes locaux à l'inverse des tempêtes, ouragans ou même des anticyclones. La prévision de ces phénomènes est donc plus complexes. Définir sur une région donnée, l'intensité d'un orage est aujourd'hui possible. Néanmoins, cibler localement un orage est beaucoup plus compliqué, c'est pourquoi nous parlons de risque d'orage. Le cumulonimbus s'étend en altitude mais en largeur les fortes intensités de pluie et la grêle se géolocalisent généralement sur des aires de 2 à 10 km². Ce qui rend sa prévision plus aléatoire et également les conséquences d'un orage souvent intense mais peu durable. Car en effet, généralement le flux permet aux orages se déplacer et de balayer une zone géographique étendue.

Revenons maintenant à la situation qui nous concerne actuellement. Nous sommes dans une configuration de marais barométrique où les pressions varient entre 1010 et 1020 hPa. Il n'y a pas vraiment de flux sur la France et l'Europe de l'ouest. D'ailleurs si l'on excepte les brises qui balaient la côte nord, vous avez sans doute remarqué que le vent est faible en ce moment. C'est cette absence de vent qui rend les orages particulièrement violents. En effet, le cumulonimbus se forme et déverse toutes ses précipitations sur la zone où celui-ci s'est formé. C'est cette situation qui pose de gros problèmes localement car l'absence de flux provoque des phénomènes violents locaux. C'est exactement ce qui s'est produit à Morlaix, Liffré ou St-Nazaire. Dans ces trois communes, les précipitations se sont concentrées localement avec des cumuls records tandis qu'à quelques kilomètres les pluies étaient pour ainsi dire banales.

Depuis maintenant lundi, un énième facteur s'ajoute à cette configuration. Nous avons beaucoup d'humidité dans les basses couches de l'atmosphère du fait des orages qui se produisent partout en France et donc le ciel est dorénavant régulièrement couvert et brumeux car le vent ne chasse pas les nuages.

Lien avec le réchauffement climatique

Le réchauffement climatique est en cours depuis l'ère industrielle et il s'accélère depuis les années 1960. Tous les scientifiques s'accordent à dire que les causes de ce réchauffement sont liées à des facteurs naturels et anthropiques. La confusion entre météo et climat est régulière. Il faut 30 années de recul pour ainsi tirer les premières conclusions par rapport à une situation donnée. Le record d'impacts de foudre a été battu à l'échelle nationale mais de tous temps, la variabilité naturelle du climat est à l'origine d'un temps parfois particulièrement agité. Le blocage météorologique n'est pas exceptionnel, c'est même quelque chose qui arrive régulièrement et les conséquences sont variables selon les saisons. En hiver, des situations hivernales; au printemps, des situations orageuses; en été, des situations estivales; en automne, des situations cévenoles en Méditerranée. Ce qui interpelle davantage, c'est la généralisation des phénomènes violents. Il n'y a pas encore de preuves mais beaucoup d'hypothèses qui montrent que le réchauffement climatique serait à l'origine de phénomènes de plus en plus violents comme les orages ou les sécheresses.

Pour cette situation orageuse typique de celle que l'on a en cette saison de fin de printemps et début d'été, un bémol existe, la quantité d’eau disponible dans l’atmosphère était très importante et le lien peut se faire avec le réchauffement climatique. Car avec des masses d’air plus chaudes, la capacité de stocker de l’eau sera plus importante. On suppose que le réchauffement climatique va amplifier l’effet des orages sur le schéma de la situation que l’on connaît en ce moment.

Enfin d’une manière générale, les conséquences des orages ont changé ces dernières années. Lors d’une crue liée à un orage, l’urbanisation accentuée depuis de nombreuses années modifie le comportement des cours d’eau. Les conséquences liées aux crues sont souvent des inondations plus fortes et plus régulières.

Pour ce faire, si les élus et les mairies sont de plus en plus sensibles aux effets des intempéries, la population banalise encore beaucoup trop les effets des phénomènes violents. Les alertes météorologiques devront être mieux appréhendées et permettre une évolution des mentalités et des comportements.